Breve recorrido por algunos libros que no existen

Escrito por Roberto Lizarraga el 14/08/2025

Cuando leemos una novela o cuento, por lo general las aventuras, dichos y hechos que encontramos en las páginas, se refieren a personas que viven aventuras amorosas, de viaje, conversaciones, y de muchos otros tipos; sin embargo, hay otra clase de relatos en los que el protagonista es el libro, en algunos casos libros que en principio existen en la mente del autor pero que son un artilugio para mostrar alegorías de algo más que en muchas ocasiones abarcan reflexiones sobre temas literarios, filosóficos, científicos, políticos y de diversos tipos de naturaleza.

En los siguientes párrafos y un poco al modo de ojo de pájaro, haremos una breve exploración de las narraciones que en cierto modo hacen homenaje a uno de los inventos si no el más importante invento de la historia humana: EL LIBRO.

Cabe mencionar que por mucho tiempo para la mayor parte de las personas la mera existencia del libro era una cuestión “de oídas”, pues si bien su existencia era de conocimiento común, el acceso era para unos cuantos, que generalmente se constituían en pequeñas elites y, por lo tanto, en parte de las clases dominantes; en suma, el acceso a cualquier suerte de literatura era algo muy difícil, casi imposible para la gente de a pie.

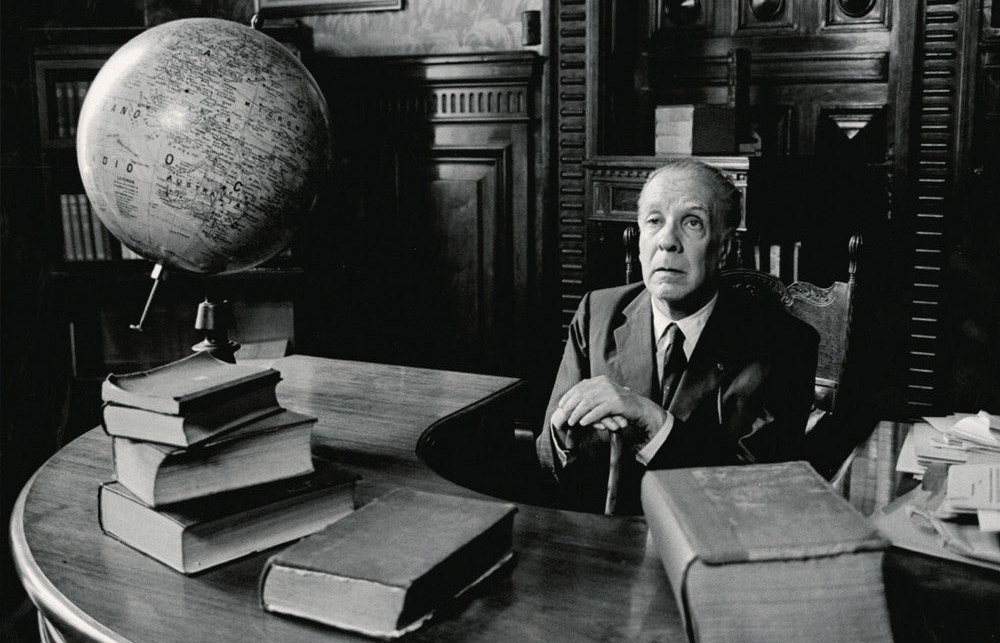

El caso de Jorge Luis Borges es de los mas representativos, al menos para los lectores de habla hispana; desde cuentos como “Pierre Menard, autor del Quijote”, hasta “El libro de arena”, el autor argentino hace de la erudición un juego en el que en pocas páginas puede hace que imaginemos una biblioteca entera como en “La biblioteca de Babel” hasta imaginar cosmogonías enteras como en Las ruinas circulares. Por otro lado, se puede decir que buena parte de la obra del célebre autor rioplatense es un homenaje al arte de la lectura.

En el “El Libro de Arena”, un vendedor de biblias procedente de las Islas Orcadas en Escocia vende al protagonista un libro mágico (diabólico según el puritano comerciante) adquirido en la India, el libro en cuestión no importaba donde se abriera, mostraba escritura, número e ilustraciones todo el tiempo nuevas, era imposible encontrar un patrón, índice o siquiera el inicio o fin de la obra.

El libro era infinito como la arena, el protagonista piensa en quemarlo, pero desiste de su idea al pensar que, así como sus páginas eran infinitas, lo mismo sería el fuego. La fascinación ante lo extraordinario es sustituida por el miedo ante lo extraño, ante un libro que podía contener toda la literatura escrita y por escribir.

En otro relato del narrador y poeta bonaerense, Examen de la obra de Herbert Quaine, se nos habla de un autor inexistente sobre el que se habla de su trayectoria a la vez de la crítica en torno a su inexistente obra.

Cabe pensar como el autor ha pasado en muchas ocasiones a ser más conocido que su propia obra. Fuera del juego que Borges trata de imprimir a la solemnidad tan habitual del quehacer literario, vale la pena estudiar y valorar un ejercicio, en el que se invita al lector a imaginar una dimensión extra a la descripción de un mundo o universo personal.

Por otro lado, es innegable que la narración de Aventura devino en la academia, la oficina y todos aquellos ámbitos que conforman nuestra realidad.

En lo que se ha dado en llamar el viaje del héroe, el burgués normalmente ocupa asiento de segunda o de tercera clase.

Es curioso que a través de los párrafos del “Examen de la obra de Herbert Quaine”, se percibe cierto aire asfixiante, ante la lucha que el personaje tiene en cuanto a su estilo y visión del mundo, frente a la crítica que su entorno ficticio-cultural ejerce sobre su pluma.

En la narración, el autor lleva a cabo una serie de un total de 13 novelas, cuyo arreglo pudiera parecer simbólico de un zodiaco imperfecto, sin embargo, el ojo de pájaro percibe más una matriz matemática que un sigilo esotérico. Puede ser interesante buscar y encontrar esos pequeños universos ficticios personales dentro del quehacer cotidiano.

En el “Diccionario Jázaro Novela léxico”, el escritor serbio Milorad Pavić plantea una estructura no convencional para una novela, en la que las historias de los personajes se entrelazan entre guerras, territorios, lenguas, religiones y épocas.

La novela está dividida en dos ejemplares, el masculino y el femenino, un poco a la manera de las columnas a la entrada de un templo o un recinto en las que se plantea una dualidad para posteriormente pasar a tres libros en ambos volúmenes; un libro rojo para las fuentes cristianas sobre la cuestión jázara, un libro verde para las fuentes islámicas y uno amarillo para las de procedencia judía.

En si, la novela plantea diferentes versiones acerca de la conversión del pueblo jázaro a alguna de las llamadas religiones abrahámicas. No se busca una verdad como simplemente entender la visión de cada una de las distintas fes mirando a través de su propio prisma, al menos visto desde la literatura.

El pueblo Jázaro si existió, se convirtió al judaísmo durante el medioevo europeo, debido a las circunstancias geopolíticas de su momento y al respecto hay otros libros como serían “La treceava tribu” del autor húngaro-británico Arthur Koestler que nos dan mejor información acerca de la parte histórica.

Dentro de la novela podemos hallar desde un lenguaje, que va de lo esotérico a lo poético, en un diálogo entre visiones distintas, se podría decir que desde la letra se busca un encuentro entre distintas civilizaciones y al respecto, llama la atención que la novela fuera publicada poco tiempo antes que estallara el conflicto armado de la antigua Yugoslavia que en mucho marcó los años 90.

Los diferentes libros, es decir el rojo, verde o amarillo tienen diferentes entradas por medio de las cuales el lector va armando su propia historia, teniendo entre los escenarios de fondo al siglo XVII época de plena expansión del Imperio Otomano.

A través de las diferentes entradas y libros, hay varios subtextos, por ejemplo encontramos personajes de los que hay una constancia histórica como el caso de Yehudá Haleví, médico y poeta judeoespañol del s. XII quien en la novela es uno de los cronistas de la polémica jázara y a nivel histórico es bien sabido que fue uno de los protagonistas del pensamiento y la ciencia hebreas del medioevo en el Al-Andaluz, otros de los protagonistas que funcionan como un anclaje entre la Historia y la Literatura son Metodio y Constantino de Tesalónica quienes participan en la polémica jázara, buscando convertir al khagán, es decir , al soberano jázaro, al cristianismo. Históricamente ambos participaron en la evangelización de las tribus eslavas.

Uno de los principales personajes de esta triada de narraciones, es la princesa Ateh, quien es la protectora de la secta de cazadores de sueños, y cuyo nombre en el libro rojo, es indicativo de los cuatro estados de conciencia entre los jázaros y de acuerdo a la versión del libro amarillo el nombre se reduce a At’h, transcrito como הטא, es decir con solo tres letras lo que nos lleva a significados de tipo cabalístico en las que la letra aleph corresponde a la corona suprema, la sabiduría y la mirada hacia arriba y hacia abajo; la teth tiene relación con el número 9 y el planeta Saturno, y de acuerdo a la interpretación de la novela su significado es cercano al verbo “barrer”, indicando fuerza, destrucción y la perdida de la incredulidad, es decir una suerte de velo develado; la he, es la cuarta letra del nombre de Dios.

En el libro verde se menciona que la princesa Ateh era poetisa además de poseedora de una gran belleza; como líder de la secta de cazadores de sueños podía visitar el sueño de alguien mil años más joven.

Dentro de la fantasía que plantea la narrativa de Pavić, la princesa Ateh, recuerda a las diosas de los misterios de la Antigüedad en Medio Oriente y el Mediterráneo, relacionadas a la maternidad, el erotismo, la magia y la noche.

Así como se plantean tres cielos para cada una de las creencias protagonistas de nuestra historia, también Pavić coloca tres infiernos gobernados por Satanás en el caso del Hades cristiano, Iblis y Belial para los inframundos de las otras dos religiones abrahámicas.

En el libro verde es decir el musulmán encontramos una historia en la que el diablo, bajo el nombre de Yabir Ibn Akshani y que algún tiempo había sido guardia del Sultán Murat durante el s XVII, al tiempo que en el monasterio de Nikolje es un bondadoso monje pintor de íconos religiosos, de nombre Nikon Sevasto, este último en el libro rojo.

Pareciera que en la imaginación y el mundo histórico-literario planteado por Pavić, Dios no es tan bueno del mismo modo en que el Diablo parece no ser tan malo, al menos aparece como un protagonista en el que lejos de la maldad que normalmente se le atribuye, es la argamasa que ayuda a qué los ladrillos se mantengan juntos en la estructura narrativa del autor balcánico.

Al recorrer la narración de Pavić, tan no lineal y tan poco convencional en su entramado y con una estructura que pareciera un mecanismo de relojería, en el que los cantos de la mezquita, tiene ecos en el monasterio y en la sinagoga.

Dentro del libro verde, se habla de los Albañiles de música, los cuales se dedicaban a tallar enormes bloques de sal y eran colocados en la ruta de los vientos.

Pavić fue un constructor, una suerte de albañil de la letra en la que de la piedra bruta puede obtener no solo bloques sino esculturas, columnas y motivos en filigrana donde la poesía, el mito y el tiempo son las herramientas para levantar un templo en el que busca la reflexión en torno a la historia y cultura de su propia patria a la vez que un diálogo de civilizaciones.

Por último, el autor polaco Stanislaw Lem, en “Vacío Perfecto”, ofrece prólogos a novelas y libros que no existen. En la introducción el propio escritor menciona qué así como la literatura en gran parte habla de personajes ficticios, él busca hablar de libros ficticios, dentro de los que podemos mencionar “Gigamesh”, relato en la que un soldado devenido gángster y de nombre G. I. J. Maesch, es condenado a muerte y la novela transcurre en la media hora del traslado a ser ejecutado.

Claramente el nombre procede de Gilgamesh, el mítico rey de la antigua Uruk en Sumeria, el actual Irak, el cual es protagonista del primer documento literario que la humanidad tiene noticia.

El Gigamesh de Milorad Pavić es obra del autor ficticio Patrick Hannahan, irlandés que después del “Ulises” de James Joyce, busca emular la gloria de su compatriota.

Es evidente que falta la “L” del nombre original sumerio-babilónico, la cual se refiere a Lucifer, espíritu portador de la luz en la tardía mitología romana, asociado al planeta Venus. La “L” desde luego que también puede referirse directamente a la lux, agente físico que es una gama de todos los colores a la vez de ser el agente metafórico del conocimiento.

Por otro lado Gigamesh, equivale al inglés Gigantic Mess, es decir un desorden o desmadre de proporción descomunal. En pocas páginas encontramos un relato en el que el simbolismo abarca lo escrito y lo no escrito, además de que nos muestra que en el fondo nuestras historias están enlazadas con patrones que se pueden rastrear hasta el barro mismo.

Si bien el libro perdido o secreto es un motivo de la leyenda y el mito, un libro inexistente es un ente literario que puede verse como un espejo en el que es posible criticar, jugar y reinterpretar. No solo podemos pensar y reflexionar acerca de algunas obras encontrando matices y capas de lectura que en ocasiones dejamos fuera o no vemos, sino que nos permite reírnos un poco y regresar al espíritu lúdico que nos permite crear e imaginar. En ocasiones la historia de un libro puede ser tanto o más interesante que lo escrito en sus páginas.

Columna: Glifo de Nube.

Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio

Invencible Radio

Invencible Radio