“Sólo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible”

Miguel de Unamuno

Un ensayo es una ventana al mundo, una rendija humana que permite reconocer lo que ocurre más allá de nuestra habitación pero que, al mismo tiempo, consigue que quien camina por la calle o por el jardín atisbe nuestro universo, ese adentro que reina en nuestro cuarto (interior que nunca deja de ser afuera a través de las ondas de luz, de las partículas del aire). De este modo, surge un diálogo casi metafísico para descifrar los misterios de la vida y de la muerte, hasta donde es posible, desde distintas caras. Es el todo por la parte. La totalidad que asoma por el fragmento. Es descubrir al reptil, entre las rocas, desde el atisbo de su ojo. Un ensayo es la pieza de un rompecabezas atemporal.

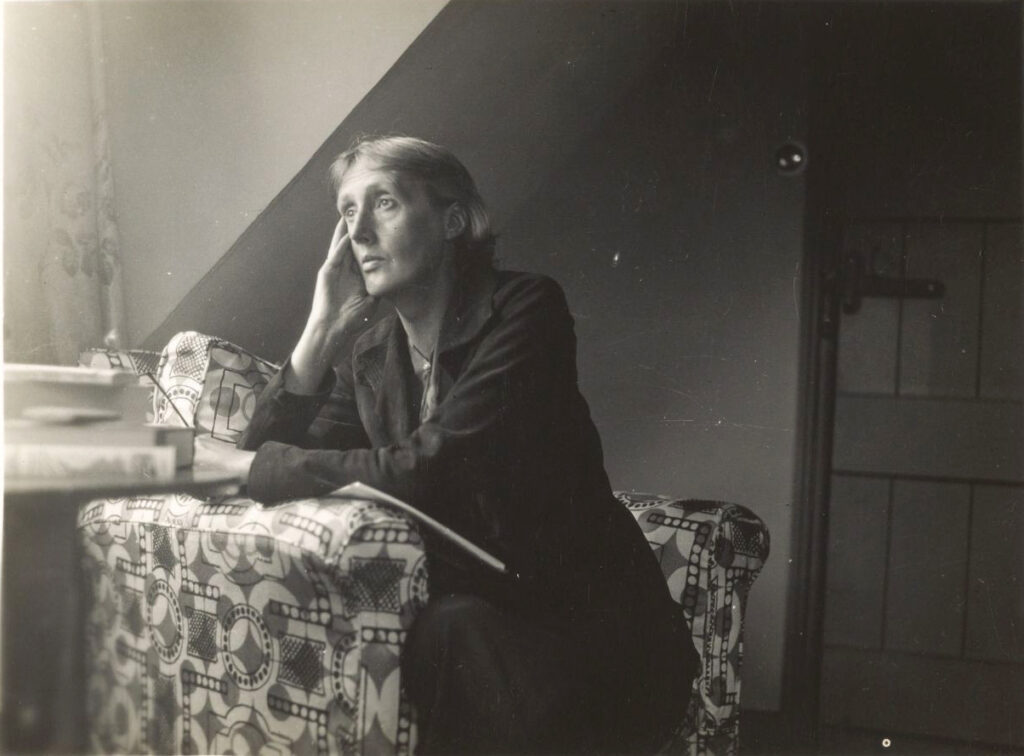

Sin embargo, es evidente, la parte posee individualidad. Aporta puntos al largo tejido de la historia, de la ciencia, del discurso filosófico. Como ser humano, habitante del yo, se posee la particularidad de no poder ir demasiado lejos, de estar contenidas y contenidos por un cuerpo, por las sensibilidades que registra lo cercano a los sentidos. Somos burbujas de jabón contenidas en burbujas mayores hasta el infinito. A veces lindamos la superficie. Otras, logramos superarla para conseguir una fusión de tiempos, de lugares, de las más oscuras o luminosas suposiciones, “Un buen ensayo”, ha escrito Virginia Woolf, “debe bajar su cortina alrededor nuestro, pero debe ser una cortina que nos encierra dentro, no fuera”. Esto es, nos posicionamos ante el mundo desde cada cueva platónica de la que emergemos, para compartir con otras y otros nuestros asombros. Cada sorpresa suma al lenguaje, al algoritmo de símbolos y significados del álgebra sofisticada que es la humanidad. Al libro hecho de miles de libros. Matemática viva. Literatura viva. La ciencia abierta a la experimentación de la existencia descarnada. El vagabundeo mental, la aparente retórica proustiana sobre el instante. Todo contribuye. Somos más que la suma de emergencias de muchas cuevas.

Escribir un ensayo es disertar imaginando un escucha, un interlocutor. No es casual que el ensayo moderno, que nació de la pluma de Michel Montaigne, haya surgido de esta manera. El artista francés perdió a un amigo con el que tenía las mejores charlas, con el que intercambiaba libros. Una vez que su compañero murió, a Montaigne le dio por encerrarse a escribir una serie de textos en los cuales conversaba consigo como lo haría con el amigo muerto. Un acto conmovedor y brillante. Cada texto nació de la curiosidad. La curiosidad, aunque ingenua, es la madre del ensayo. Montaigne abordó temas comunes, cotidianos. Se preguntó qué es el amor, qué es la muerte. Se planteó, por ejemplo, qué es el dolor, teniendo como pretexto los cálculos renales. Todo cabía en sus opiniones porque, por fortuna, gozaba de la fluidez de un género nuevo. Aún no se inventaba el sistema APA, estaba lejos de hacerse. El rigor académico, tan valioso como lo ha sido, tampoco actuaba, como en sus peores momentos, cual método de censura mental. El ensayo de Montaigne era libre, inocente, y quizá por ello, fresco, auténtico. Como los ojos de un niño.

Si bien hay antecedentes de textos de esta naturaleza, por ejemplo las “Confesiones” de Agustín de Hipona -mejor conocido como San Agustín-; o bien, “El libro de la almohada”, de Sei Shonagony -autora de este magnífico libro del periodo japonés Henian (año 1,000 d.c. aprox.)-; o de algún modo, aunque de forma simuladamente oral en los “Diálogos de Platón”, no fue sino hasta el siglo XVI que Montaigne tuvo oportunidad de mostrar una mirada tan personal, ajena al simple diario o las memorias, que logró una generalidad mundial sobre los diversos temas que a él le preocupaban (Goethe dijo alguna vez que lo regional es lo universal). Pero esta soltura, este desparpajo tiene, como factor común, la condición humana. Volvemos a Michel Montaigne, cuando comenta: “lo más maravilloso del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo”. Esto es, que ahondar en el abismo interior puede ser respuesta y pregunta hacia lo que priva en el exterior. Para contestar el mundo hay que mirar desde los propios huesos. Cada mente es más que un ordenador conectado a esa red, a esa nube que llamamos exo-cerebro. Descifrar qué parte del yo puede ser ajena al asunto es difícil. Porque, como bien lo ha demostrado la literatura de las mujeres, siempre agudas, sensibles y hondas a lo largo de los siglos, lo interesante es la dificultad de separar lo meramente personal, incluso lo corporal, de lo que habita las calles, las casas, los objetos, el universo. El ensayo es ese sentipensar que tanto requiere nuestro salvaje modo de vida. Volvemos al ejemplo de Sei Shonagony. Y podemos agregar la obra de Anne Carson o de la chicana Gloria Anzaldúa. Ellas son el mundo porque el mundo es en ellas.

El ensayo debe ser luz, energía. Obra abierta. Si bien puede perderse en devaneos, escarceos que incluso resultan radiantes, lo cierto es que debe estar siempre en busca de “la verdad”, o las distintas y sincrónicas “verdades” (no existe una verdad única). Hay que hacerlo a través de reflexiones, de pequeños o grandes hallazgos, de epifanías que logren encontrar desajustes en lo que parece natural, como la visión de una persona que ha dejado su recámara en un orden perfecto, y que al regresar de un viaje puede detectar un objeto fuera de sitio. El ensayo parte de las preguntas más simples: ¿cómo?, y ¿por qué? Es la reinvención de lo posible y la interpretación de lo imposible.

Por ello es tan importante en estos días. Es el aire que inhala y exhala el saber. Es la contracción y la expansión del universo. Es un diario personal y colectivo. Nos hace acceder a la perspectiva desde quienes, desde un ángulo torcido, descubren que la línea de la existencia no era del todo recta. Se busca la verdad, sin importar cuál sea, sin importar hallarla o perderla en el camino.

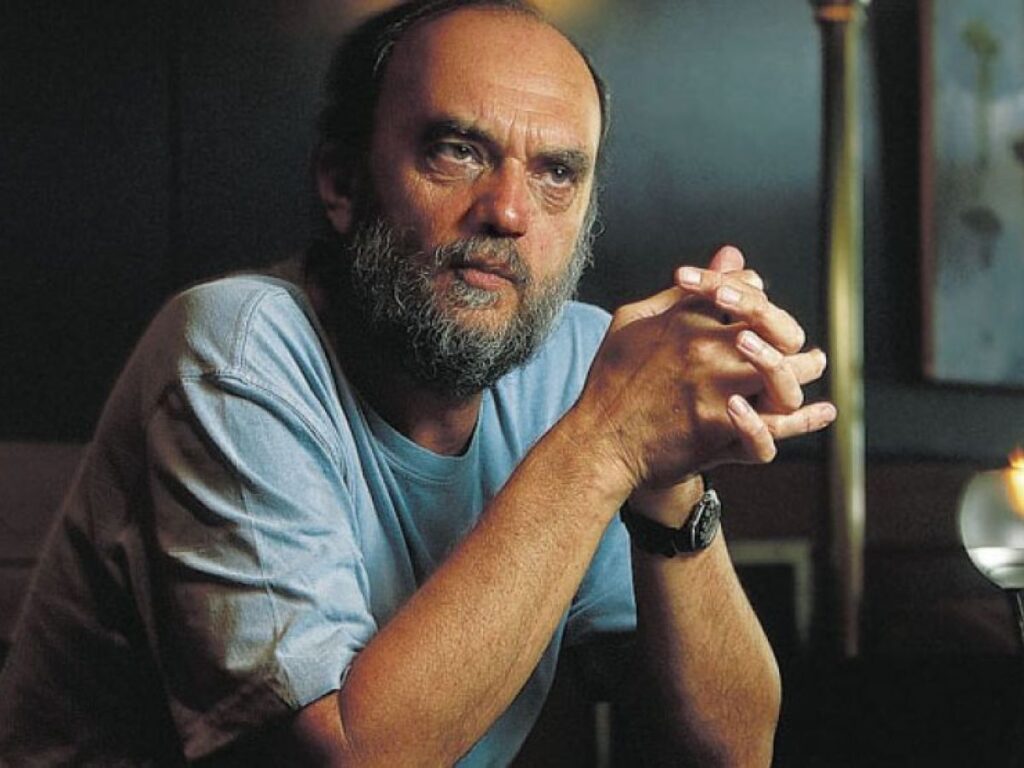

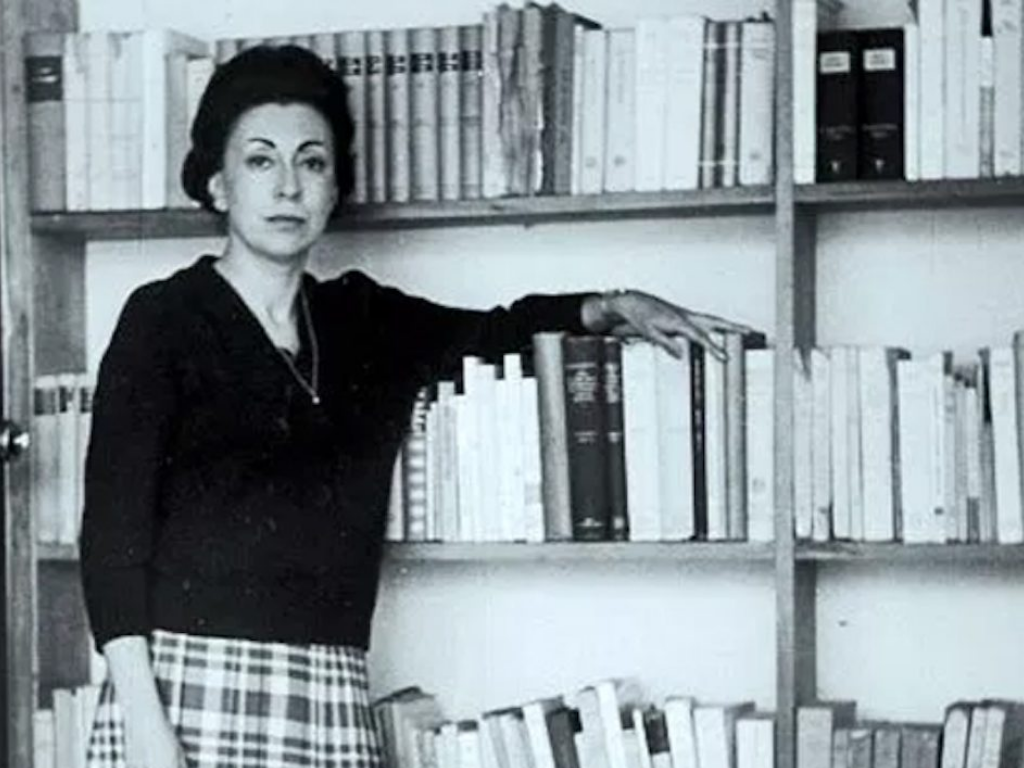

El ensayo linda entre la verdad científica y la ficción literaria. Pero no miente. La propia palabra dice mucho acerca de sí. Proviene del latín tardío «exagium», que significa peso, en el sentido de medida. Este término se relaciona con el verbo «exigĕre», que implica exponer o revelar, y se asocia con el acto de pesar. En francés antiguo, «exagium» evolucionó a «essai», que significa prueba o tentativa. Ensayar es elaborar una aproximación; ofrecer un texto a tientas, atreverse a dejar atrás la aldea de los muchos para hacer un retrato, en solitario, de la misma aldea de esos muchos contemplada a distancia. Es ofrecer, como lo expresaría Rosario Castellanos, un “oficio de tinieblas”. Es dejarse devorar por las otras, por los otros, para comulgar con lo humano desde su vertiginoso centro. Aunque siempre desde ideas particulares, desde la invención de lo real y la intuición de lo que, con sutileza nos soporta y circunda. Escribe Fernando Vallejo: “…todo ensayo, en cualquier lengua, está compuesto en un idioma que sólo en parte coincide con la forma hablada, en unas cuantas palabras y giros sintácticos. El resto es literatura”.

De forma confesional, comparto que a últimas fechas me ha dado por escribir pequeños ensayos, como éste, emulando el desenfado de Montaigne. Los ensayistas dirán que no soy ensayista. Los científicos, que tampoco hablo con su voz. Es cierto. No es que desconozca el rigor, el oficio de las y los grandes ensayistas de nuestro país (las hay excelentes, los hay muy buenos); no es que no comprenda cómo funciona la ciencia. Soy doctor, y profesor universitario, por ejemplo, de una materia de introducción a este tipo de metodologías. No es eso. Simplemente he llegado a desconfiar de la academia, ciega hasta las pupilas de los propios laureles que han ido resbalando por su frente: un pantano, un submundo de puntuaciones, de evaluaciones que no logran estimular, del todo, un pensamiento crítico. La academia se ahoga, en ocasiones, en la autocomplcaencia. Como reveló alguna vez Confucio: “Cada cosa tiene su belleza, pero no todos la ven”. De algún modo, la academia abandonó su fin existencial (lo digo bajo el concepto de Jean Paul Sartre), y con ello el sentido, para adentrarse en la más pura tecnocracia, en la imitación de la imitación ¿Para qué debe escribirse un ensayo, sino es para generar un nuevo conocimiento? A veces, en medio de la noche de los libros, se requiere ruptura, la locura necesaria, ese grado de exploración que dio origen al propio ensayo aun en su posibilidad de margen de error: la fantástica existencia de la imperfección.

¿Cómo forjar pensamiento verdadero? Hay que recordar que filósofos como Nietzsche o Schopenhauer fueron excluidos de la academia de sus respectivas épocas; que Galileo Galilei contó con la desaprobación de los supuestos especialistas, que figuras literarias como Rimbaud y Cervantes fueron ignoradas, incluso despreciadas por la crema y nata de la academia de letras (por así decirlo) de sus años y sus naciones. La aprobación no forma verdades, ni siquiera a base de insistencia. Lo auténtico, el riesgo, eso sí es recordado al paso de las décadas y los siglos ¿Escribimos para complacer en el hoy, o para legar, para contribuir al pasado y el futuro? La luz debe lograr romper la barrera de la niebla. ¿Dónde queda, entonces, lo transgresor? Habrá de recuperarlo. Ejercitar el ensayo poético-científico, al estilo de Bachelard; o literario-introspectivo-diseccional de Carson. Confrontar el dogma, incluso el de la epistemología de la ciencia, a la manera de Karl Popper. Es cierto, las y los genios no se encuentran a diario, pero podemos dejar de martillar los clavos de su ataúd. Más que nunca, hace falta gente con ideas lejanas al paradigma. Flores del pantano, excepciones a la regla. Ello, por supuesto, es de gran dificultad por la forma en que continuamos andando como especie.

¿Qué es aquello que rompe, que presta nuevos ojos, oídos afilados? ¿Qué es lo que se anuncia para que indaguemos su textura? Está por nacer, siempre. A cada palpitación humana. Hace falta retirarle el corsé, dejarle respirar como en la época del Romanticismo alemán, como en las preguntas de infancia. Hacer ensayo libre es una forma de arriesgar, de andar los laberintos sin encontrar; sin saber si se tiene o no lo que se esperaba. No hay que temer. Hay que alzar el vuelo. Hacer brotar. No se trata de hacer historia de lo ya pensado. Lo más importante: habrá que permitir que quien lee analice, sopese, debata, ayude a forjar una creación compartida. Nuestro contexto es una obra de Luigi Pirandello, donde el público es un partícipe activo, nuestro alimento. Brindemos hallazgos. Prestemos voz. Seamos escuchas. De acuerdo con el propio Montaigne: “La palabra es mitad de quien la piensa, mitad de quien la escucha”. Un ensayo es una ventana al mundo, una rendija humana que nos permite conocer lo que ocurre más allá de nuestra habitación pero que, al mismo tiempo, consigue que quien camina por la calle o por el jardín, atisbe nuestro universo, ese adentro que reina en nuestro cuarto. Ya lo mencionó Anne Carson: «Las palabras, si las dejas, harán lo que quieran y lo que tengan que hacer «.

Columna: Eterno Navegante.

Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio

Arlt y Fontanarrosa: entre la herida y la risa de las malas palabras

También te puede gustar

Continuar leyendo

Invencible Radio

Invencible Radio