Algunas aproximaciones poético-filosóficas al fenómeno del agua desde el Enuma Elis hasta Muerte sin fin

Escrito por Virginia Lopez Dominguez el 24/08/2025

Todos los pueblos primitivos tuvieron conciencia de la importancia del agua para mantener la vida. Como es obvio, comprendían su necesidad para la existencia de las plantas, los animales y los humanos, dado que, si carecían de ella, se marchitaban o morían, pero, además, observaron que el nacimiento de un niño está precedido por la rotura de aguas en la gestante. De la síntesis de estas dos evidencias, surgió la idea de que el agua es la encarnación misma del poder generador de la Gran Madre, la fuerza vital que ella ofrecía o retenía para sí. Así se muestra en la imagen posterior de una de estas diosas prehistóricas rompiendo aguas, una estatuilla de 25.000 años de antigüedad encontrada en Lespugue, Francia, donde se aprecian unas líneas saliendo de la parturienta que probablemente representen los diez meses de la gestación humana. La gran diosa se consideraba la fuente del agua sustentadora de la vida, que caía del cielo como lluvia y surgía de debajo de la tierra para construir manantiales, ríos y lagos. Por eso, se imaginaba que la tierra estaba envuelta por las aguas y que, al precipitarse sobre ella, la impregnaban para que pudiese dar a luz. De la analogía entre la humedad del útero humano y la humedad de la madre Tierra, surgió el mito de las aguas primordiales y la creencia de que el agua es el principio creador de todo, a veces con el concurso de un principio masculino que viene desde el firmamento, como el rayo de sol o la serpiente celeste. Estos relatos están presentes en casi todas las culturas antiguas. Por ejemplo, en la cosmogonía hindú, el agua recibe el huevo o semilla divina, donde crecerá, cumpliendo de este modo el mismo rol que el líquido amniótico. En Japón está la diosa Izanami y su consorte Izanagi, quienes formaron la tierra a partir de las aguas primordiales y luego engendraron a sus hijos, las constelaciones y todo lo demás. En Nigeria, la diosa Yemonjá (señora tanto del agua dulce como de la salada) dio a luz al sol después de yacer con su hermano el Suelo. Su culto fue llevado por esclavos a América, donde se la conoce como Yemanyá, la deidad del agua, representada muchas veces como una sirena. La mitología australiana narra que la diosa Imberombera emergió de las aguas, creó la tierra y la pobló con animales, vegetales y seres humanos que extrajo de su propio cuerpo (Anne Baring y Jules Cashford: El mito de la Diosa). Según declaraciones de un chamán bosquimano de Kalahari, sus ancestros contaban que, antes de que los animales corrieran por las praderas y las plantas cubrieran las rocas y los barros, existían sólo dos potencias, la luz y el agua, 1 el sol y el mar. Un día la luz se enamoró del agua, el sol se enamoró del mar y tuvieron lugar las más felices, profundas y placenteras bodas que hayan ocurrido jamás. Entonces los rayos del sol, como el miembro viril de un gran dios, penetraron en el lecho de las aguas. De aquellas bodas surgió la vida, que somos todos nosotros. (Lauren Van der Post, El corazón del cazador).

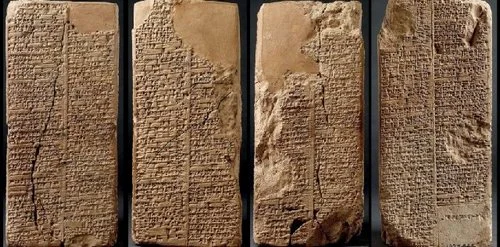

La composición poética conocida de mayor antigüedad que hace referencia a las aguas primordiales como origen de la vida es el Enuma Elis, un poema épico formado por siete tablillas de escritura cuneiforme, de aproximadamente ciento quince a ciento setenta líneas, que se cree datan del siglo XVIII o XVII a.C., es decir, de unos 4.000 años atrás. Su descubrimiento se produjo entre las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, ubicada en la antigua ciudad de Nínive. Recibió su título por las palabras con las que se inicia “Enuma elis” y que pueden traducirse como “Cuando en lo alto”, pero se lo conoce también como “Poema babilónico de la creación”, título impropio, ya que el mito del origen del mundo es sólo el pasaje inicial, mientras que el conjunto del texto está dedicado a exaltar a Marduk, un dios solar de segundo orden que llegó a convertirse en la divinidad más potente del panteón mesopotámico, quien impuso el orden sobre el caos originario gracias a su victoria en la lucha de la luz contra las sombras. Leamos esta cosmogonía:

“Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre, del abismo (Apsû), su progenitor, y de la tumultuosa Tiamat, la madre de todos, (Mummu=inteligencia, mensajero) las aguas se mezclaron en un solo conjunto. Todavía no habían sido fijados los juncales, ni las marismas habían sido vistas. cuando los dioses aún no habían sido creados, ni ningún nombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado, los dioses fueron creados dentro de ellos”.

El poema se inicia antes de la aparición del lenguaje y de las distinciones que éste trae aparejadas, mostrando un mundo irracional y confuso donde todavía el cielo no se ha separado de la tierra ni los dioses han sido capaces de diferenciarse de los elementos, esto es, de las fuerzas de la naturaleza. El origen de todo se encuentra en esas divinidades primigenias e informes movidas por un constante fluir, sea plácido o violento. Es el reino del agua, que presenta dos vertientes: la masculina, Apsu, que es el abismo primordial, la inmensa masa de agua dulce que envuelve el universo y contiene el cielo, razón por la cual desde allí cae la lluvia, de donde surgen las fuentes, los pozos y los ríos; y la vertiente femenina, Tiamat, que es el océano de aguas saladas, situado más allá de la tierra y por debajo de ella sosteniéndola en flotación. Esta última figura es la del caos acuoso primitivo que aparece en el relato bíblico en el Génesis versículos 1 y 2, cuando se afirma: “La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo [en hebreo, tehôm], pero el espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas”. A la vista del conjunto del poema y otros fragmentos recogidos por autores de la antigüedad, hay tres elementos anteriores al principio de toda criatura viviente que son comunes al folklore semita y se remontan a la época sumeria: las aguas primordiales, las tinieblas y, por encima de las aguas, el espíritu de la divinidad. Pero el comienzo del Enuma Elis sólo dice que los dioses primigenios eran esposos y, como tales, un día juntaron sus aguas, dando como resultado toda una familia de divinidades engendradas por parejas. No conforme con sus hijos, Apsu decidió matarlos, pero su plan terminó con un crudo enfrentamiento hasta llegar a su propio parricidio. A su vez, Tiamat se transformó en una diosa madre monstruosa e irracional, ansiosa de venganza, por la muerte de su marido. De algún modo, la historia responde a la dinámica de las emociones desatadas y sin control, ésas que provocan muchas lágrimas, y que la astrología, una disciplina que había alcanzado un amplio desarrollo en Caldea, recogida como enseñanzas esotéricas en la parte final del poema, simboliza a través de los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis.

Pero esta teogonía, basada en un relato cosmogónico que procede de la mezcla de aguas dulces y saladas, puede interpretarse también desde una perspectiva más realista. Por un lado, refleja la configuración de la Mesopotamia, situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que se juntan antes de desaguar en el mar. Incluso las tradiciones locales más antiguas se refieren a que, desde el diluvio, toda la zona inter fluvial era una inmensa marisma llena de juncales, convertida, a partir de la llegada de los sumerios desde las montañas, en un territorio irrigado por canales con numerosas poblaciones sedentarias, lo cual dio comienzo a la era neolítica y calcolítica. Es decir que, por otro lado, el poema refleja el nacimiento de la civilización en Oriente medio, cuyo principal medio de riqueza y de comunicación era el agua, ya que vivieron de la agricultura y el comercio. La transformación de Tiamat y la victoria de Marduk sobre ella señalan a su vez el paso de los clanes matriarcales a los patriarcales, gracias a la confianza de los dioses para instaurar el orden con el poder que otorga la palabra y la ley, permitiendo sustituir el mundo dominado por las emociones y los sentidos por un mundo inmaterial e inteligible.

El mito de las aguas originarias aparece también en Egipto, un pueblo que obtuvo su prosperidad del río Nilo y vivió pendiente de sus periódicas inundaciones. La cosmogonía nos ha llegado a través de papiros descifrados en el siglo XIX por el arqueólogo filólogo Gaston Maspéro y dice lo siguiente:

“Al principio era Nun, masa líquida primordial, en cuyas infinitas profundidades flotaban confusos los gérmenes de todas las cosas. Cuando comenzó a brillar el Sol, la Tierra fue allanada y las aguas separadas en dos masas diferentes: una engendró los ríos y el Océano; la otra suspendida en el aire, formó la bóveda del cielo, las aguas de lo alto, en las cuales, astros y dioses, transportados por una corriente eterna se pusieron a navegar” (Máspero, Hist. Anc. Des peuples de l´Oriente, 27).

En esta descripción más ordenada que la anterior, lo que es signo de una mayor racionalización, el origen de la vida vuelve a estar en el abismo de las aguas donde están contenidos todos los gérmenes de las cosas. El sol, o sea, Aton Ra, es la figura masculina quien los fertiliza con sus rayos y se equipara al espíritu que en la religión hebrea sube sobre el horizonte líquido, dando lugar a la primera tríada cósmica, de donde se derivan después todos los elementos y potencias del universo. A diferencia de las otras deidades egipcias, su representación no es antropomórfica y esto indica que se encuentra por encima tanto del mundo humano como del divino, en un nivel superior desde el cual los genera. Efectivamente, Ra siempre aparece como un disco solar, un círculo del que salen rayos y alguna mano que suele conectar directamente con la efigie de los faraones a quienes transfiere su energía y su poder.

Así llega el mito hasta Grecia, en un contexto donde el agua sigue siendo extremadamente importante, porque genera un peculiar modo de vida, el de la talasocracia. En este caso, se trata de un pueblo marinero que, gracias a su contacto con otras civilizaciones, es capaz de quebrar la asociación entre la ley y la naturaleza, entre nomos y physis, desarrollando una cultura humanizada, de una originalidad y riqueza incomparables. De hecho, gran parte de la literatura épica griega se desarrolla a través de viajes por el mar, sea el ciclo de los Argonautas o la Odisea. En la Ilíada (Canto XIV, verso 201), Homero se hace eco de las creencias prehelénicas egeas y sitúa el origen del mundo en las bodas de Océano y Tetis, llegando incluso a sostener en el Canto VII (verso 99) que los hombres sólo son una mezcla de tierra y agua. Ambos, Océano y Tetis, fungen como dioses primordiales, hermanos entre sí, hijos de los Titanes Gea y Urano. Océano, el mayor de todos ellos, es la figura masculina que representa al agua dulce y rodea al mundo como un torrente que corre alrededor del disco plano de la Tierra, dando nacimiento a la totalidad de los ríos. Tetis personifica la fecundidad femenina del mar, con quien él gesta a sus más de tres mil hijos. En su honor, se ha bautizado como Mar de Tetis al océano prehistórico que, durante gran parte de la Era Mesozoica y principios de la Cenozoica, estuvo situado entre los antiguos continentes de Gondwana y Laurasia, antes de la apertura de los océanos Índico y Atlántico durante el Período cretáceo, dando así cierto viso de realidad a la percepción geográfica emanada de estas primeras reflexiones sobre el origen líquido de la vida. La interpretación cosmogónica del mito homérico fue reconocida por Aristóteles en el libro alfa de su Metafísica (I, 983 b), donde recuerda también que los antiguos hacían jurar a los dioses por el agua, llamada por sus poetas “Estigia”, considerándola la cosa más venerable, o sea la más antigua de todas.

La visión aristotélica de sus predecesores impregnó el inicio mismo de la filosofía presocrática y le permitió afirmar que Tales es el fundador de esta línea de pensamiento, porque busca la fuente y la esencia del cosmos a partir del arkhé, al reconocer en el agua el principio de todas las cosas. Atribuyó a Tales la idea de que la tierra flota sobre ella, con lo cual se trata de la verdadera sustancia, el sostén. Además, relacionó el argumento dinámico de la generación y nutrición de las cosas por el agua con el ciclo de la evaporación del líquido que sale del gran río Océano y vuelve a caer como lluvia. De este modo, Tales representaba para Aristóteles un adelanto de la idea heraclítea del flujo que arrastra a todo el universo, puesto en movimiento por lo húmedo elemental gracias a que está penetrado por la potencia divina, es decir que el alma, presente en el agua, es en definitiva la causa motora.

Sin embargo, este primer registro poético-filosófico del fenómeno del agua por parte de la humanidad no se debe en exclusiva al hecho de constituir un recurso absolutamente necesario para subsistir, no resulta únicamente de la admiración ante la capacidad creadora o nutricia del líquido elemento y el terror que surge ante la posibilidad de su carencia. Si consideramos con detenimiento todos los ejemplos que hemos citado desde el Enuma Elis, se observa que el agua no sólo tiene un aspecto positivo, sino que está asociada también a un poder demoníaco, tenebroso y abisal, que requiere ser iluminado y esclarecido por una inteligencia para volverse realmente fecunda. Mientras eso no ocurre se mantiene vengativa, caprichosa e irracional como Tiamat y puede volverse destructora, un auténtico castigo para los humanos bajo la forma monstruosa de tormentas huracanadas, inundaciones gigantescas u olas descomunales. En el fondo, allí donde anida lo infinito, el sublime poder de lo divino, reside también su lado oscuro, lo siniestro, aquello que amenaza con la muerte. Por eso, Aristóteles decía que los antiguos, para asegurar que no cometían perjurio, juraban por el agua a la que llamaban “Estigia”, exponiéndose a una pena inevitable si no cumplían el compromiso. Estigia era la personificación de la laguna sagrada del Hades, una diosa Titán hija de Océano y Tetis, cuyo nombre hacía referencia también al río que separa el mundo de los vivos y del inframundo, al que circundaba nueve veces. Todos los ríos infernales, tanto el Estigia o río del odio, como el Flegetonte o río del fuego, el Leteo o del olvido, el Aqueronte o de la aflicción y el Cocito o río de las lamentaciones, convergían en la gran ciénaga formada por la laguna. Una vez del otro lado de la marisma, los muertos eran juzgados y condenados de acuerdo con la vida que había llevado.

Además, las múltiples referencias al diluvio en las culturas primitivas otorgaban al agua el estatus de “borrón y cuenta nueva”. No hay duda de que el agua podía matar, pero también limpiaba, erradicando los fallos cometidos. Daba conocimiento esclarecido y abría al camino de la salvación, porque era la muerte que daba inicio a una vida en otro nivel. De hecho, lavar el pecado original era su función en los ritos bautismales, utilizados por sectas iniciáticas, como la de los órficos, que representaban la bajada a los infiernos poniendo a los discípulos previamente frente a dos fuentes de agua, la del olvido y la de la reminiscencia. La fluencia permanente del agua hacía que, por un lado, se concibiese como manantial de la vida eterna, vía para el recuerdo y el acceso a la verdad, pero, por otro lado, era también un símbolo de aquello inaprensible que pasa sin retorno, de la fugacidad de la vida y del olvido que, tarde o temprano, nos hunde a todos en la noche de los tiempos. A pesar de su carácter contradictorio, escurridiza y a la vez maleable, capaz de adoptar la forma del recipiente en que se vertía, el agua era un puente que unía dos dimensiones distintas. Representaba el tiempo que, según la definición de Platón en el Timeo, es la imagen móvil de la eternidad. Así lo entendió Heráclito en la famosa analogía de la experiencia sensible con la inmersión en un río en su fragmento 91, que dice lo siguiente:

“No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios (se) dispersa y nuevamente se reúne, y viene y desaparece”.

O en el fragmento 12:

“A quien desciende a los mismos ríos, le alcanzan continuamente nuevas y nuevas aguas”.

O en el fragmento 42:

“Descendemos y no descendemos a un mismo río; nosotros mismos somos y no somos”.

Puede que la idea del flujo universal de los seres, lo que en griego se llama panta rhei, se considere el nervio de la filosofía de Heráclito, pero -como ya observaron Platón y Aristóteles– este constante cambio del sujeto y el objeto hace imposible el conocimiento. Hay que aclarar, sin embargo, que éste es el primer momento de la especulación de Heráclito, la constatación que proviene de la experiencia, a la cual se opone la exigencia de la razón y la necesidad religiosa de la unidad permanente, que -según él- se satisface por vía de la fe y el autoconocimiento.

Llegados hasta aquí, hemos conseguido reunir ya las expresiones más antiguas acerca del agua. Desde un primer momento, fue fuente y origen positivo del mundo, pero también su momento destructor y reparador. Con estos elementos, podríamos construir toda una metáfora de la creación y evolución del universo en sus distintos niveles, entendiéndola -tal y como hicieron los gnósticos o los cabalistas- a partir de una fluencia de vida que, por ser divina y absoluta, se desborda a sí misma y se difunde, de la misma manera que lo hace el bien de Platón, adoptando formas concretas y, por tanto, limitándose. Tenemos, pues, todos los elementos para poder presentar una de las composiciones líricas más extraordinarias que se hayan escrito en lengua española utilizando la imagen del agua. Me refiero al poema místico Muerte sin fin compuesto por el mexicano José Gorostiza y publicado en 1939.

Sus metáforas desafiantes, de una belleza inédita y contradictoria, están construidas atendiendo a la visión cabalística, que, para explicar la génesis del mundo, parte del Tsim Tsum, es decir, de la idea de que sólo la necesaria contracción de la energía divina que todo lo llena puede permitir la aparición de lo finito. La presencia en la ausencia constituiría la huella en los seres vivos de una creación hecha desde la nada por un dios que, en cierto sentido, va perdiendo fuerza en su descenso a través de los distintos niveles de lo creado para finalmente elevarse, una vez que ha tocado fondo. Según sabemos (cf. Mónica Mansour), el contacto de Gorostiza con la cábala se produjo cuando fue diplomático en Londres y se relacionó con la Orden Hermética del Alba Dorada, una sociedad iniciática de ocultismo y magia, ligada a la masonería, de la que también el poeta era miembro. La secta se consideraba depositaria del saber hermético, gnóstico, teosófico, cabalístico, alquímico, teúrgico, así como de la tradición mágica rosacruz. A ella habían pertenecido prestigiosos escritores (Bram Stoker, W. B. Yeats, Bernard Shaw o H. G. Wells), además del polémico brujo Aleister Crowley, quien fue expulsado por el líder de la Orden McGregor Mathers, autor del libro La cábala sin velo.

Puede que el título del poema confunda al lector no avezado en tal tipo de mística. Aclaremos que éste no es, sin más, el relato mítico de una muerte sin fin sino el de una creación infinita, constante, que emana a partir de lo divino inabarcable y escurridizo al pensamiento, desde la oscuridad de la nada, abriéndose paso hacia la luz, alumbrándose a sí misma, para desdoblarse y descender en cada fase hacia la existencia, por trinidades donde cada posición se relaciona con las de su mismo nivel, pero también con las inferiores y superiores. Al nacer -como decía Hermann Hesse en Demian-, se hace necesario romper el cascarón y abandonar o aniquilar la situación previa. Por eso, la llegada al mundo se produce en la angustia del ahogo, con llanto, dolor y deslumbramiento. De igual manera, el momento de la creación es el del quebranto, la catástrofe que augura la separación del todo, dejando a cada uno librado a sí mismo. Es el cataclismo que engendra la caída, donde los ángeles se estremecen con sus “alas rotas en esquirlas en el aire”, hasta aterrizar en el lodazal que recubre la tenebrosa base del abismo. Es el momento en que el ser se distiende para hacer surgir de sus pliegues agrietados el tiempo y la dualidad, por donde se abre paso lo demoníaco. Pero también es el “cóncavo minuto del espíritu”, la figura de la razón o del lenguaje, que acoge el contenido caótico, con lo cual se genera un segundo itinerario ascendente que limita lo infinito e informe, para dar lugar a la belleza, a la conciencia y a lo humano. En esa ruta, la poesía actúa como espejo del acto creador, porque -igual que había dicho Novalis- “en todo poema el caos debe resplandecer a través del velo regular del orden”. Pero, además, en ese “rito de eslabones” se va erigiendo una cosmogonía repetida a cada instante, siempre mecánica, inocente, más allá del bien y del mal, pura sobreabundancia que se goza a sí misma al hacerse transparente, como “un ojo proyectil que cobra alturas” y que, al refractarse y reflejarse, consuma su deseo de volver a la unidad originaria, lo cual sólo se logra con la muerte.

La creación universal, representada en el árbol judaico de la vida, se desenvuelve a través de diez emanaciones o sefirot, mediante las cuales lo divino, que se derrama debido a su exceso, es canalizado. Gorostiza desarrolla semejantes estaciones a través de cada una de las diez estrofas que componen su poema. Las sefirot son esferas o receptáculos que contienen la energía, le dan forma y se hacen una con ella, como sucede con cualquier líquido, que se acopla perfectamente al recipiente y adquiere su figura, abrazado por “una red de cristal que lo estrangula”. La energía de Dios, el contenido puro, que sin continente se derramaría para disolverse en la nada, se representa con el agua, siguiendo la enseñanza del Génesis en el comienzo de la Biblia. Veamos cómo lo presenta Gorostiza:

“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo; lleno de mí —ahíto— me descubro en la imagen atónita del agua, que tan sólo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya, como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar —más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante —oh paradoja— constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora un más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce; atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta ¡qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo! ¡Mas qué vaso —también— más providente éste que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha, y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones!”

Éste es el inicio del poema, que arranca en el momento inmediatamente posterior a la caída con una metáfora desconcertante y aterradora, donde se muestra al individuo lleno de sí, sitiado por un dios inasible que lo inunda hasta ahogarlo, matándolo con su presencia. La imagen abre a dos perspectivas opuestas de una misma situación: somos en Dios y, a la vez, él está en nosotros, como una esponja en el mar -según decía san Agustín en sus Confesiones-. De esta manera, se indica que el camino más directo hacia lo divino consiste en internarnos en nosotros mismos. Para ello, hay que desapegarse del mundo y apropiarse de la chispa de luz que brilla en la intimidad de cada uno, dejando al margen todo egocentrismo. A su vez, eso significa que la creación no se considera algo externo sino un proceso espiritual que se engendra a diario en la profundidad del propio ser. Dicho de otro modo, el absoluto es inmanente y en cada instante se encuentra la eternidad.

Semejante contradicción espanta al pensamiento lógico y genera paradojas que sólo pueden ser expresadas por la poesía, como se aprecia, por ejemplo, en los famosos versos de Grano de mostaza de Meister Eckhart, donde el maravilloso desierto se encuentra cuando uno se pierde, y sale al paso cuando uno escapa de él, porque está aquí y allá, lejos y cerca, profundo y elevado, sin ser esto ni aquello, claridad y tiniebla, liberado de todo comienzo, de todo fin y de toda imagen que se le pudiera dar. Como dice Gorostiza, el entendimiento mata, anquilosa la vida:

“-¡oh inteligencia, páramo de espejos! helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico; pulso sellado”

Y la mayor de esas contradicciones es que sólo se accede al ser desde la nada, mediante la negación del yo, que clausura toda perspectiva haciéndola desaparecer en la inmensidad de Dios. Pero, la cábala no se detiene en las prácticas ascéticas y contempla el regreso a lo Uno tras la dispersión, proclamando -como san Francisco de Asís- que la vuelta comienza con la alegría, el disfrute y el amor hacia todo lo creado, es decir, con la pérdida gozosa de la identidad en comunión con los demás:

“Pero en las zonas ínfimas del ojo no ocurre nada, no, sólo esta luz -ay, hermano Francisco-, esta alegría, única, riente claridad del alma. Un disfrutar en corro de presencias, de todos los pronombres -antes turbios por la gruesa efusión de su egoísmo- de mí y de Él y de nosotros tres ¡siempre tres!”.

Es como si, mediante ese ojo que atisba la creación a través de los seres humanos, lo divino consiguiese enamorarse de sus propias creaciones y pretendiera atraerlas hacia sí. El proceso tiene siempre para el poeta un doble registro: vivir es morir y el enamorado, quien enamora. Por eso, se permite terminar el poema con un texto ambiguo, no sabemos si en clave de irreverencia o de humor, que trae ecos de Augurios de inocencia, cuando Blake se refiere a la divinidad que termina embelesada de sus obras, porque contienen trazas de ese gesto suyo que las animó: “Desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando, me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido”. Como vemos, el poema de Gorostiza nos muestra en toda su hondura y contradicción la esencia misma del agua, como fuente de vida y de muerte, como un símbolo del tiempo. En permanente cambio y fluir no es sino el reflejo más íntimo del ser humano.

Ensayo escrito por Virginia López Domínguez.

Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Complutense de Madrid, donde se doctoró y fue profesora 30 años. Especialista en idealismo y romanticismo alemán, publicó numerosos ensayos sobre el tema, además de cuantiosos artículos en revistas filosóficas europeas y americanas. Traductora de Herder, Fichte y Schelling. Autora de novelas como «El Tacuaral» (Premio Cáceres 2008), libros de cuentos y poemarios. Sus ensayos «Mirando de frente al islam» y «Madres» tratan temas de género. En los últimos años ha sido investigadora invitada en la Universidades de Harvard, Oxford y Freiburg. Profesora Visitante en la UNAM, en la Universidad Michoacana, la de Guadalajara (México) y la de Buenos Aires, entre otras. Algunas de sus obras recientes son «Cuando lo infinito asoma desde el abismo» (2021),» Dominio y sumisión» (2023) y «Caleidoscópico Fichte» (2024). https://virginialopezdominguez.com

Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio

Arlt y Fontanarrosa: entre la herida y la risa de las malas palabras

También te puede gustar

Continuar leyendo

Invencible Radio

Invencible Radio