En varias de las columnas anteriores he escrito sobre las características que nos definen como seres humanos, como por ejemplo, la capacidad musical o la experiencia estética. En esta ocasión tocaré un tema similar, te invito a acompañarme mientras cavilamos sobre otra de esas características centrales para la experiencia humana, la capacidad poética. Y sin olvidar la intersección en la que vive esta columna, también revisaremos las investigaciones que en los últimos años nos han permitido comprender mejor esta capacidad tan nuestra.

Comencemos el recorrido por el requisito previo para la capacidad poética, el lenguaje, que es un aspecto que nos ha acompañado y hasta definido a lo largo de la vida de nuestra especie. Como nos recuerda el aclamado lingüista Noam Chomsky, cuando el lenguaje apreció, se convirtió en la manera por excelencia de unificar a nuestras comunidades, esto debido a que pudimos comenzar a tener entre nosotros una historia compartida, haciendo tangibles nuestra cultura y tradiciones.

Pero además el lenguaje es una creación libre, incluso si sus leyes o principios son fijos, la manera de utilizar dichos principios es infinitamente variada. Prueba de esto es el proceso de creación e interpretación poética, donde las palabras se utilizan como ladrillos en la construcción de muy variadas edificaciones estéticas.

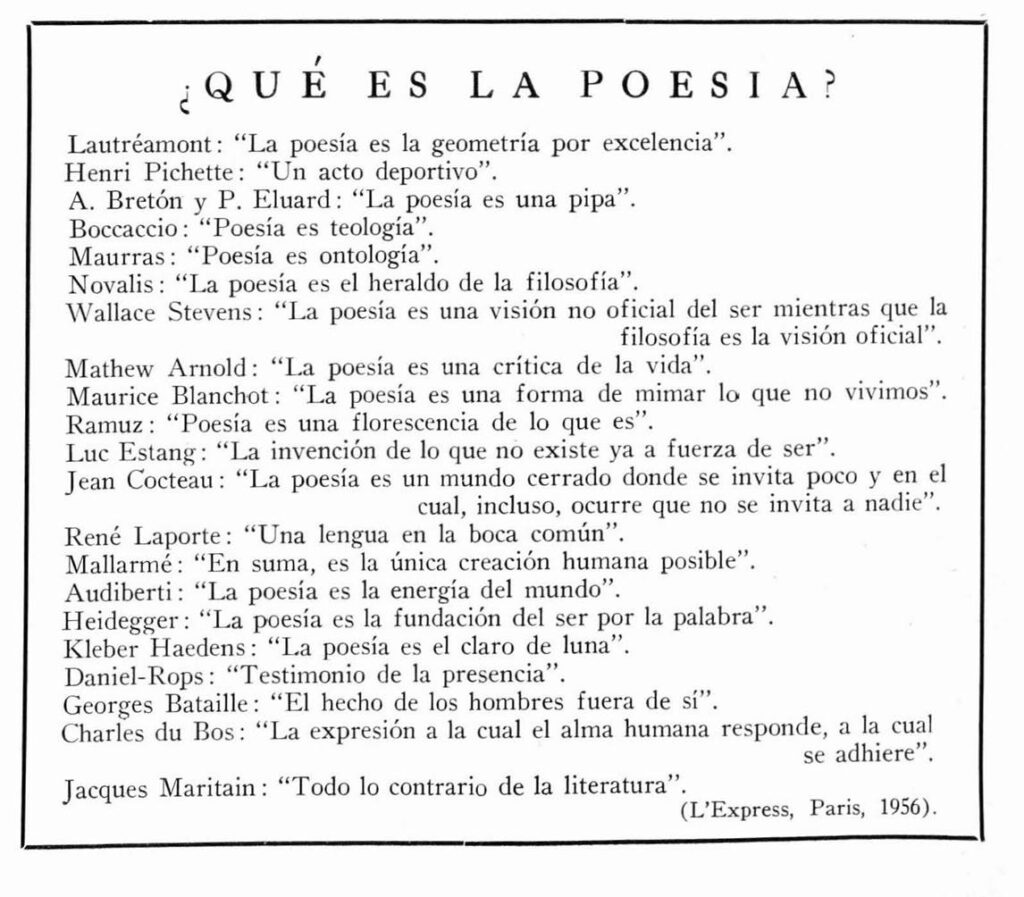

Habiendo establecido este precedente, me gustaría plantear una definición sencilla sobre la poesía, tema que por sí mismo nos puede dar para varias columnas, por lo que procuraré ser conciso. Para los fines de esta columna podemos entender a la poesía como una manifestación literaria donde se hace un uso constante de la metáfora (la palabra usada tiene un sentido literal y un sentido figurado), la cual se escribirse en versos con una rima y una métrica que les permite fluir de manera armónica. Sé que existen versos libres, pero aquí nos centraremos en estas características tradicionales de la poesía.

Aunque actualmente la poesía es identificada como una parte esencial de la lengua escrita, su origen parece estar en las tradiciones orales previas a la escritura. Pues el ritmo y el verso fueron la manera en la que se pasaban, de generación a generación, larguísimas sagas, leyendas, mitos o conocimientos sagrados. La repetición constante de estos cantos permite recordar grandes cantidades de versos, lo que de otra forma sería imposible, por lo que esta manera de afianzar la memoria sigue viva hasta nuestros días.

Los primeros ejemplos de poesía como tal suelen hablar sobre temas míticos o épicos, como el poema de Gilgamesh, una serie de tablas de arcilla con escritura cuneiforme que han sobrevivido hasta nuestros tiempos y donde se narran las hazañas de un héroe sumerio, esto data de hace aproximadamente 4500 años. Poco a poco los temas poéticos se fueron extendiendo, narrando leyendas, fábulas y hasta el cultivo de la poética humorística. Pero hacia la época actual encontramos que la poesía suele utilizarse para expresar primordialmente el sentir del autor. A partir de esos orígenes y durante la mayor parte de la historia de la poesía, los poemas fueron textos concebidos para ser cantados o recitados con acompañamiento musical. Práctica que poco a poco se fue abandonando, hasta que al día de hoy suele declamarse sin acompañamiento alguno.

A lo largo de todo este tiempo la poesía ha sido practicada por cada una de las culturas de las que tenemos registro, lo que como dijimos al principio, convierte a esta expresión literaria en una de esas características inherentes a nuestra experiencia humana colectiva.

Debido a lo anterior, la capacidad poética que el lenguaje nos da, ha sido motivo de profunda investigación y análisis. A partir del establecimiento de la ciencia moderna, mucha de esta investigación ha girado en torno a nuestro cerebro, tratando de identificar las estructuras relacionadas con la creación e interpretación poética, además del funcionamiento que dichas estructuras tienen en la mencionada actividad estética.

El naciente estudio del tejido nervioso que ocurría a finales del siglo XIX promovió uno de los primeros intentos en este campo, que fue una donación post mortem de cerebro, la cual realizó el aclamado poeta estadounidense Walt Whitman, esto en 1892. El Brain Club de la Universidad de Pennsylvania se disponía a estudiarlo con base en la frenología, una teoría actualmente desacreditada, cuando el error de un asistente que lo dejó caer al piso, dejó inservible a dicho encéfalo.

A lo largo del siglo XX se promovió un cada vez mayor diálogo y colaboración entre científicos y artistas, lo que hoy en día se considera como una práctica de suma importancia, tanto para la investigación científica como para la difusión de la misma. A través de dichos diálogos hoy en día se entiende a la poesía como algo que va más allá del lenguaje cotidiano, es una experiencia multisensorial que involucra diversas regiones cerebrales trabajando en armonía.

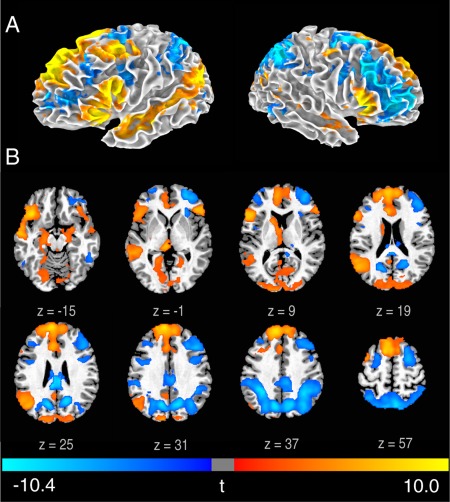

Esta capacidad del ritmo, el verso y la repetición para consolidar la memoria nos da una primera pista de un fenómeno conocido como integración cerebral. Y es que aunque le llamamos cerebro, su nombre más apropiado es sistema nervioso central (snc), pues se trata de una serie de estructuras distintas, trabajando de manera relativamente independiente y cada cual concentrada en una actividad específica; como la escucha, la memoria, el equilibrio o las emociones.

No todas las actividades humanas requieren de una gran coordinación entre las diferentes áreas del snc para llevarse a cabo, pero algo que los cantos y la poesía tienen en común es que para realizarlas es necesario que muchas de estas estructuras tengan una gran coordinación, lo que explica la capacidad extendida de memoria que se logra.

A las actividades que involucran varias partes del sistema nervioso central y establecen redes neuronales complejas se les denomina como de un alto nivel de integración. No se trata solamente de decodificar palabras, sino también procesar la cadencia, el ritmo, estimular la imaginación y discernir la carga emocional que el poeta ha tejido en cada línea.

Floris de Lange del Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, lidera un equipo que estudia la manera en que se coordina la información que circula entre las redes sensoriales (la información que viene de nuestros sentidos) con aquella que circula entre las redes de procesamiento (redes dedicadas a tomar decisiones), esto con el objetivo de poder entender mejor las formas en las que predecimos lo que va a suceder.

Lange explica que a partir de la repetición de estímulos el cerebro se habitúa, prediciendo de manera automática situaciones o acontecimientos futuros. Este aprendizaje nos permite anticiparnos a la realidad, liberando los recursos cognitivos necesarios para desempeñarnos exitosamente en situaciones conocidas. Un ejemplo común de esto es el de la persona que, habiendo aprendido a conducir un auto, puede conducir mientras escucha la radio o platica con su pasajero, sin chocar o equivocarse con el embrague.

Entre las investigaciones del equipo de Lange, uno de sus experimentos está orientado a la predicción lingüística. Se presenta a una persona (cuya actividad neuronal está siendo monitoreada) una frase incompleta, por ejemplo “el agua está demasiado caliente como para ” y en vez de una palabra relacionada como “beber” o “servir”, se introduce una sin relación aparente, como “excavar”. La actividad neuronal se eleva súbitamente, indicando que hay una palabra que el sujeto del experimento no ha previsto. El participante, confundido, vuelve a leer la frase, hasta que le encuentra sentido, e incluso si no lo encuentra, busca una explicación a esa ausencia de sentido.

El fenómeno descrito en dicho experimento es lo que ocurre al momento de leer una metáfora poética, pues quien lee poesía debe forzarse a pensar en una serie de alegorías o analogías que le permitan comprender el sentido figurado de aquello que lee. Todo esto requiere una enorme activación y coordinación de diferentes redes neuronales, conectando a regiones del cerebro implicadas en una decodificación de significados que no es automática, pues la experiencia requiere que tanto el poeta como el lector voluntariamente reflexionen en torno al texto, para entonces establecer una red de nuevos sentidos.

Una de dichas redes activadas es la red basal, la cual está relacionada tanto a la reflexión sobre las propias emociones como al cavilar perdidos en nuestro pensamiento. Otra de dichas redes es la red ejecutiva, aquella responsable de tomar decisiones y llevar a cabo conductas para cumplirlas. Al obtener imágenes cerebrales de sujetos enfrascados en labores poéticas, se ha encontrado que dichas redes, que usualmente funcionan en paralelo, logran coordinarse.

También se ha encontrado que el detectar dicho entramado de posibles significados activa a la red encefálica de recompensa, aquel mecanismo que nos permite disfrutar desde un orgasmo hasta un helado. Por eso, mientras las personas sin contacto con la poesía pueden estresarse al no entender lo que están leyendo o no saber la manera de construir una buena metáfora, quienes están acostumbrados a trabajar con este sentido figurado no solamente se mantienen tranquilos, sino que lo disfrutan.

Entonces vemos que, por un lado, comprender la capacidad poética nos ayuda a entender mejor la manera en la que trabaja nuestro sistema nervioso central, mientras que por otro lado, la neurociencia de la acción poética nos invita a valorar aún más este arte milenario. Recordando el principio de este texto, podemos concluir que el mejor ejemplo de la creación libre e infinitamente variada del lenguaje es la poesía, ya que es capaz de extraer al lenguaje común todas sus posibilidades, creando nuevas redes de significado. Para poder comprenderla, la poesía nos obliga a hacer una pausa y darnos la oportunidad de aprender otras formas de pensar.

Columna: Transpoiética.

Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio

Invencible Radio

Invencible Radio