Literatura y Cine ante el estigma de lo criminal

Escrito por Ulises Paniagua el 03/09/2025

Una de las películas que mayor impacto ha ejercido en mí, como persona y como cinéfilo, es la realizada por François Truffaut en 1959 bajo el título de “Los cuatrocientos golpes”. La cinta -producto del recién inaugurado movimiento de la Nouvelle Vague-, aborda un periodo de la vida de Antoine Doinel, un niño de doce años (alter ego del director francés) que enfrenta fuertes problemas familiares en medio de un sistema educativo absurdo, estricto. El film nos permite contemplar a Antoine, en medio de la ingenuidad y el desamparo de su reciente pubertad, acercándose a un nuevo compañero de clase, quien lo iniciará en caminos transgresores -que no son precisamente senderos del mal-. Los chicos realizan algunas travesuras que, al ser descubiertas, son juzgadas por la madre de Antoine y la sociedad como actos imperdonables, oprobiosos. En el clímax de la historia podemos ver cómo el adolescente Doinel, enfurecido (con motivo) ante el prejuicio de su familia en particular, y de la sociedad en general, huye de casa. De forma gradual, Antoine se transforma de verdadero inocente hasta una figura incipiente de delincuencia juvenil, a causa de la presión social. Finalmente, va a parar a un reformatorio, del cual escapa sólo para llegar al mar, a la playa, en una metáfora brillante acerca de la libertad (tantas veces imitada en películas posteriores).

La historia de Antoine Doinel remite a una frase que expone un preso dentro del documental “Se presume culpable”, de Roberto Hernández y Geoffrey Smith (2005). En medio de una entrevista, el presidiario mexicano comenta: “Somos el reflejo de una sociedad. Yo soy el reflejo de una sociedad; y de mí se asustan…”. Una frase estupenda que resume la tesis de “Los cuatrocientos golpes” (1959), y que funciona de manera perfecta para ilustrar la hipótesis del artículo “Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del derecho”, de Catalina Pérez Correa (2013), texto donde Pérez Correa aborda “cómo la aplicación de castigos penales en México afecta de manera desproporcionada a un sector específico de la sociedad: hombres jóvenes provenientes de sectores marginados”; “y sugiere que al estigmatizar y excluir a ofensores (o presuntos ofensores) provenientes de un determinado grupo social, las penas de prisión generan mayores condiciones de incumplimiento”.

Sucede que una de las grandes fallas en el sistema judicial y penitenciario, no sólo en México (ocurre por ejemplo en Estados Unidos), es estigmatizar al criminal sin atender las causas, es decir, el origen de la conducta. Con frecuencia algunos especialistas se preguntan si el criminal “nace o se hace”. Un detalle que pasa inadvertido al respecto es que no sólo “se hace”, sino que bajo una mirada crítica -al estilo de la preclaridad de Michael Focault-podemos afirmar que en muchos casos el criminal no se hace, sino que es la propia sociedad quien lo crea.

Para Focault la locura, y de algún modo lo ilegal o marginal, no son vistos como una entidad natural o una enfermedad mental, sino como una construcción social e histórica. La sociedad que vivimos (y en ocasiones padecemos) nos enferma ¿Cómo ocurre tal fenómeno? Por la falta de empleo, por falta de oportunidades, a base de conductas discriminatorias, raciales o económicas, y humillaciones constantes con respecto a las condiciones en que se vive; esto es, bajo patrones de violencia no sólo familiar, sino económica y social, de forma colectiva. Cuando la sociedad violenta al individuo éste responde, acorralado. En mi novela “La ira del sapo” (2016) me atreví a exponer el asunto. La novela inicia con una cita científica que compendia el proceder de algunos jóvenes delincuentes: “Bufo es el nombre de un gran género de anfibios anuros. La especie más conocida es el Bufo bufo, llamado sapo común. Pueden inflar su cuerpo cuando se sienten amenazados. Segregan una sustancia blanca, grasosa y venenosa, que actúa como elemento disuasorio ante los predadores…”.

El mito de Jesucristo, a quien por cierto se asocia siempre al camino de la virtud, muestra también a un hombre que es amigo de sexoservidoras, de leprosos, y que comprende o intenta comprender los motivos de los delincuentes. Es decir, que se adentra a aquellos, “Los motivos del lobo”, al estilo de aquel célebre y famoso poema de Rubén Darío que describe las palabras del lobo de Gubbio ante San Francisco de Asís: “En nombre del Padre del sacro universo, / conjúrote, dijo, ¡oh lobo perverso!, / a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal? / Contesta. Te escucho. / Como en sorda lucha, habló el animal, / la boca espumosa y el ojo fatal: / Hermano Francisco, no te acerques mucho… / Yo estaba tranquilo allá en el convento; / al pueblo salía, / y si algo me daban estaba contento / y manso comía. / Mas empecé a ver que en todas las casas / estaban la Envidia, la Saña, la Ira, / y en todos los rostros ardían las brasas / de odio, de lujuria, de infamia y mentira. / Hermanos a hermanos hacían la guerra, / perdían los débiles, ganaban los malos, / hembra y macho eran como perro y perra, / y un buen día todos me dieron de palos. / Me vieron humilde, lamía las manos / y los pies. Seguía tus sagradas leyes, / todas las criaturas eran mis hermanos: / los hermanos hombres, los hermanos bueyes, / hermanas estrellas y hermanos gusanos. / Y así, me apalearon y me echaron fuera. / Y su risa fue como un agua hirviente, / y entre mis entrañas revivió la fiera...”[1]

[1] Fuente: Poemas del alma. Los motivos del lobo – Poemas de Rubén Darío

La literatura universal, por su parte, brinda modelos concretos en este trasfondo. Basta revisar la novela del escritor Roberto Arlt, “Juguete rabioso” (1926), que nos conduce de la mano a los inicios delictivos de un adolescente nacido en la pobreza, justo en los años veinte del siglo pasado. Allí, Silvio Astier, el protagonista, es un joven de clase baja de Buenos Aires, quien sueña con ser un héroe y un bandido, influenciado por novelas de aventuras y folletines, buscando escapar de la realidad de su entorno[1]. Vemos a Astier, dentro de la historia, internarse al mundo del hampa callejera de una forma natural, lejos de clichés o prejuicios. Roberto Arlt brinda un retrato perfecto del conflicto social, de forma literaria y desenvuelta. Comenta Astier: “Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos; enderezaría entuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad, y éste fue Enrique Irzubeta. Era el tal un pelafustán a quien siempre oí llamar por el edificante apodo de «el Falsificador». He aquí cómo se establece una reputación y cómo el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al profano. Enrique tenía catorce años cuando engañó al fabricante de una fábrica de caramelos, lo que es una evidente prueba de que los dioses habían trazado cuál sería en el futuro el destino del amigo Enrique. Pero como los dioses son arteros de corazón, no me sorprende al escribir mis memorias enterarme de que Enrique se hospeda en uno de esos hoteles que el Estado dispone para los audaces y bribones”. El corazón de la criminalidad expuesto por el propio criminal. Profundidad a mansalva, la de Arlt.

[1] Fuente: Wikipedia.

Años más tarde, aparece otra historia latinoamericana que muestra un planteamiento similar. Se trata de la novela de Paulo Lins, “Ciudad de Dios” (2003), que cuenta con la célebre adaptación cinematográfica de Fernando Meirelles, del 2002. Dentro de la historia, en “la ciudad de Dios” un grupo de chicos se transforma en un hatillo de asaltantes y homicidas, en gran medida por culpa del contexto sociocultural, incluso urbano, en el que se hallan, y que contradice de forma evidente la utopía de San Agustín de Hipona. Algunos diálogos de la película, extraídos de la novela homónima, resumen el claroscuro de la vida de Buscapé y Zé Pequeño, protagonistas de la historia: “Para ser un bandido necesitas tener más que una pistola. Necesitas ideas”, se dice en algún punto; y se comenta: “¿Por qué quedarte en la Ciudad de Dios donde Dios te ha abandonado?”. Pobreza y criminalidad son, para los personajes, un binomio complejo.

Relatos como los de Lins o Arlt nos invitan a admitir, incluso a admirar, la realidad desde dentro, lejos de los estereotipos morales. Así, queda claro que el sistema juzga al criminal como efecto, sin atender la causa. Ello nos conduce a recordar la terrible campaña que emprendió Porfirio Díaz en la Ciudad de México, a principios del siglo XX, donde en un afán de supuesta “higienización” el mandatario ordenó arrestar tanto a criminales como a enfermos mentales, alcohólicos y pobres por igual, para colocarlos tras los barrotes de la recién estrenada cárcel de Lecumberri (el horroroso palacio negro que describe José Revueltas en su novela “El Apando”, de 1969), o en la entonces reluciente “La Castañeda”, sanatorio mental de dudosa ética médica, que cobró una oscura fama y que hoy se haya desaparecido de su punto original (una colonia al sur de la ciudad). El problema con Díaz era que intentaba erradicar “la vergüenza de las calles” sin tomar en cuenta que su régimen, al generar terribles desigualdades, era el causante de la crisis. El dictador se negaba a reconocer el desorden provocado por él mismo (a la manera en que la actual administración de Donald Trump procede, por ejemplo, a nivel nacional e internacional en pleno 2025).

Invenciones sociales que buscan culpabilizar a quien conviene. Ello, sin contar que la criminalidad no es, de ningún modo, un asunto exclusivo de los pobres. Les invito a ver, como muestra, la película “Príncipes salvajes”, de Humberto Hinojosa Oscáriz (2024), una crítica violenta y ácida, de carácter social, donde un grupo de jóvenes millonarios y privilegiados utilizan su posición para cometer delitos y salir impunes; y donde los planes que elaboran, que por cierto inician bajo la premisa del ocio y el exceso de comodidad, se salen de control.

Aunque quizá la trama que resuma mejor cómo nace un asesino, confrontado ante la presión económica y el contexto socio-histórico, sea el clásico de Fiodor Dostoievski, escrito entre 1866 y 1887, “Crimen y castigo”. Esta novela narra la manera en que Rodión Raskólnikov, desesperado ante su miseria, la necesidad de salir de ella y las humillaciones de su casera, Aliona Ivánovna, decide matarla a hachazos para robarle su dinero (la escena del crimen es verdaderamente cruda). Aunque el acto es reprobable, el contexto que propone Dostoievski invita a reflexionar en la complejidad de las acciones de cada personaje. No hay culpables del todo ni inocentes por completo, eso parece indicar, dentro de esta parábola literaria, el autor ruso… Una de las frases de la novela puede parecer vigente al respecto: “Me someto a la ética, pero no comprendo en modo alguno por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos ”.

Si, por otra parte quisiéramos saber, a través de la literatura universal, el grado de injusticia que se oculta tras la supuesta aplicación de la ley; o en otro orden de ideas, los efectos espantosos de una supuesta rehabilitación carcelaria, podemos llegar a ciertos clásicos magníficos que ponen en entredicho el sistema legal desde hace siglos. Cito aquí al famoso relato “El conde de Montecristo”, de Alejandro Dumas -en colaboración con Auguste Maquet (1845-1846)-, y el caso del célebre personaje Jean Valjean dentro de la novela “Los miserables”, de Víctor Hugo (1769)…

¿Qué ocurre, volviendo a ejemplos más actuales, con Pedro, personaje interpretado por Mario Ramírez en la cinta “Los olvidados”, de Luis Buñuel (1950), o con Ruth Slater de “Lo imperdonable”, mujer interpretada por Sandra Bullock en el film de Nora Fingscheidt del 2021? Se trata de dos individualidades que intentan cambiar su vida, su destino, confrontadas a un mundo que les tiene bajo sospecha. Es la lucha del ser humano contra la maquinaria que le juega en contra.

Ello nos obliga a formular cuatro preguntas de interés: ¿quién escribe las leyes, y bajo qué lógica?, ¿no es verdad que se condena al criminal porque se asocia a la otredad y la pobreza casi siempre desde una posición de privilegio patriarcal y “blanco”? ¿No es esa la queja de muchos migrantes, afrodescendientes, y latinoamericanos en Estados Unidos o Europa? ¿No deberíamos aprender a establecer leyes bajo la participación de ciertos sectores sociales que brinden su versión de los hechos culturales y económicos que padecen o disfrutan?

De este modo, si quisiéramos atender a la creciente criminalidad en Latinoamérica, debemos ligarla de manera inobjetable al contexto socioeconómico. A toda acción corresponde una reacción. La falta de oportunidades para la clase trabajadora puede ser, en gran medida, el factor que promueve la búsqueda de nuevas rutas, bajo los ojos severos, rígidos de una mirada conservadora. Por desgracia, y por increíble que parezca, es posible que el estado criminal se acerque, de forma ambigua, a una extraña lucha de clases; pues sólo a través de la incursión en el narcotráfico, el narcomenudeo o la ilegalidad, puede la clase proletaria en muchas ocasiones insertarse en posiciones de riqueza y poder, incluso de protección socio-económica para sus familias, superando, en su ascenso y algunas veces, los alcances de las clases políticas y privilegiadas que les brindan acceso a un sector social acomodado (para lograr negocios redituables, como es el lavado de dinero).

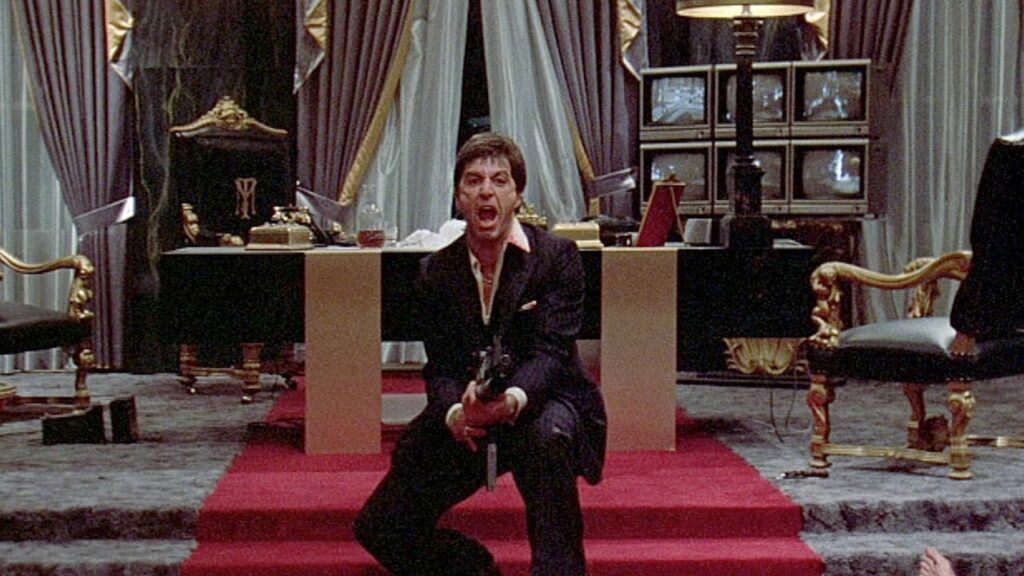

Es decir, se juzga a los jóvenes criminales pobres por ejercer la delincuencia, pero no se les brinda empleos verdaderamente bien remunerados. Si son pobres, se piensa que no se los merecen. Tampoco tienen acceso a una educación competitiva, pues ésta se ve favorecida en universidades y colegios de paga. Así, a los jóvenes sin recursos se les somete a una especie de doblegamiento, de condena kafkiana para ejercer oficios menores, interminables, cada día de su vida y sin posibilidad de mejora. Por desgracia o por fortuna, al menos en este país los jóvenes humildes, al igual que los millonarios, anhelan una casa grande o un auto. Convierten la búsqueda de Tony Montana, de “Scarface” (Brian de Palma, 1983), en su propia búsqueda. Y la forma más directa de conseguir riquezas, objetos, autos o motos (porque sus familias no se los pueden obsequiar) es, en muchas circunstancias, a través del crimen, individual u organizado. En adición, hoy en día los hijos de aquellos narcotraficantes campesinos de los años ochenta o noventas se han transformado, ya, en ejecutivos de traje y corbata que blanquean el dinero a través de empresas y seudofacturaciones, tal como se narra dentro del surgimiento y ascenso de una nueva especie socio-económic, en la novela colombiana de Laura Restrepo, “Leopardo al sol” (1993).

El mundo de hoy es un mundo complejo. Lejos de intentar culpabilizar, de forma fácil, expiatoria, a los “rebeldes sin causa” -como se hizo a mediados del siglo pasado-, lo que resta es un análisis crítico, introspectivo, exhaustivo, de los efectos de las políticas económicas y sociales, a nivel global, y que parecen fuera de control. La justicia no debe ser ciega. Eso se sabe, cual viejo cliché. Basta recordar, como lo hace saber Raskólnikov en “Crimen y castigo” (1866), que «la caza del hombre es como la caza de la fiera, te arriesgas a regresar con las manos vacías».

Ojalá que el sistema judicial y penitenciario no continúe estigmatizando la figura del criminal sin antes intentar comprenderla, que no sea un fantasma persiguiendo fantasmas. Quizá, a principios de este siglo XXI, sea hora de reformular la generación y aplicación de las leyes. Esta ocasión desde una estructura más horizontal, interdisciplinaria, inclusiva. La literatura y el cine, en estas circunstancias, constituyen herramientas estupendas para el análisis de dicha complejidad.

Bibliografía:

Arlt, R. (2001). El juguete rabioso. Ed. Nora Catelli. Barcelona: Cátedra.

Dostoievski, F. (1866). Crimen y castigo. Traducción y edición crítica de Jesús García Gabaldón. Madrid: Cátedra, 2015.

Dumas, A. (1845) El conde de Montecristo. Editores Mexicanos Unidos, S.A., México.

Lins, P. (2003), Ciudad de Dios. Traducción de María de Fátima de la Fuente Pajuelo. Mondadori. Madrid, España.

Paniagua, U. (2016). La ira del sapo. Fridaura, México.

Pérez Correa, C. (2013). Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del derecho. Revista Mexicana De Sociología, 75(2).

Restrepo, Laura (1993). Leopardo al sol. Alfaguara.

Revueltas, J. (1969). El apando. Editorial Era, México.

Víctor Hugo (1769). Los miserables. Editores Mexicanos Unidos, S.A., México.

Filmografía:

Buñuel, L. (1950). Los olvidados. Óscar Dancigers, México.

De Palma, B. (1983). Scarface. Martin Bregman, USA.

Hernández, R. y Smith, G. (2005). Se presume culpable. Layda Negrete / Roberto Hernández / Martha Sosa. México.

Hinojosa Oscáriz, H. (2022). Príncipes salvajes. México.

Meirelles, F., y Lund K. (2002). Cidade de Deus. O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Lumière, Brasil, 130 mins.

Truffaut, F., y Moussy, M. (1959). Les Quatre Cents Coups. Les Films du Carrosse, Francia, 99 mins.

Columna: Eterno Navegante.

Invencible Radio

Invencible Radio